王长刚:笔下生花,精彩人生

来源 2025-09-09

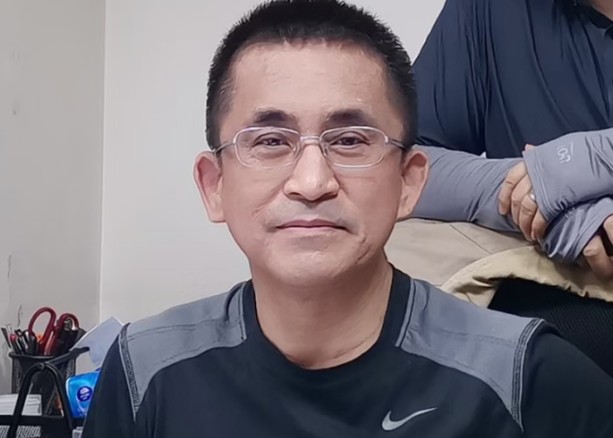

王长刚

哈尔滨建筑工程学院建筑学88级毕业生

中国中国建筑学会会员、教授级高级工程师

中国中元国际工程有限公司-总建筑师/(2000-2017)

北京华诚博远工程技术集团有限公司-总建筑师(2017-)

郑小刚:幼年时候的兴趣爱好和喜欢的活动与你选择的职业有没有直接的关系?

王长刚:上初二时受同桌影响、开始喜欢画画(主要是临摹“小人书”),工具是铅笔、钢笔和毛笔,因无章法又不得要领,只练就了准确造型能力,高中毕业考取建筑学专业加试美术时终于派上了用场。记得当时加试美术时因迟到在现场被老师要求静物写生,素描和速写均可(仅测试一下是否有美术基础),由于平时没有这方面的知识和训练、就在现场画了一张骑马的关云长(之前曾临摹过很多关羽的肖像)应付过关。后来知道那届哈建工建筑学在内蒙只招5人、结果报考去应试美术的只有我们5个人,现在他们和我又都在北京工作、也算是巧合了。(注:同学+同乡的另外4人是杨志刚、卜德清、段小琴和刘虹,工作和事业都成就非凡)

另外,工作后头十年建筑设计表现图社会上还是以手绘为主,钢笔、马克笔、水彩、水墨、水粉都尝试过,后来流行喷笔精绘、因成本高昂、迟迟没有舍得入手,待有点积蓄终于兑现后、又赶上计算机电脑绘制效果图的时代降临了。无奈只得将这套价格不菲的喷绘工具束之高阁。对此同学苏丹曾在他的视频号“四面屏山”中专门做了精彩的评述。

原本对建筑学一无所知,选专业时觉得需要美术专长可以延续自己的兴趣爱好,但真正开始接触了解建筑学专业时发现绘画只是设计过程中的一个表现手段(当时是手绘效果图)而已;如果说作用或影响,就我个人而言,传统美学的一些基本概念还是会潜移默化地侵入你的思想、并在建筑设计创作时自然流露出对空间、材料及色彩、光影的形象表述。

不过,工作中在设计方案构思前期的草图勾勒时,手绘的好处是可随时并快速地将大脑中瞬间闪现的想法形象地截取、并让它跃然纸上,通过反复对比、推敲和弃取,作为进一步深化设计的重要依据。同时在平时外出或旅游观览城市和自然环境时也可将注意到的东西(包括共鸣和启示)、以及自己受触动而突发奇思妙想的东西(也可谓之灵感)及时印记在随身携带的速写本上,以防忘记。

在计算机3D建模软件应用前,手绘的功用还在于把复杂的空间设计或构造节点快速和直白地呈现给甲方或协作专业工程师,便于沟通和交流理解。如2001年海口火车站初步设计阶段、自己就绘制了许多复杂空间和折坡屋顶构造示意图给相关专业工程师提资,有利于他们理解方案构思、顺利推进工程的进展。

郑小刚:四年的校园生活有了什么感悟,校园生活中的哪些趣事?

王长刚:大学三点一线(宿舍、教室和食堂)的生活,应该在那时读哈建工的同学有更深的体会;于我而言,因学习压力、更多的可自由支配时间大都花在图书馆和小操场上了(踢球)。这四年的学习生活,有憧憬、也有彷徨,有轻信也有迷茫….更多的经历和感悟在近几年学校校庆征文和为土木楼的变迁写的回应中有更多的描述,有兴趣的可查阅。

所谓学习学习的压力主要来自于两点:较差的英语和对设计的参悟不够。

前者源于自己先天的对于学习新语言的抵触和迟钝,所以一直在“C”班游学。(注:当时哈建工英语学习分ABC三个等级的班,所授课程深度和难度不同)工作后的局限就是只能看译著外文专业期刊,后来的几次和国外设计公司的合作设计也因语言问题错失改换门庭的机遇。

后者导致自己四年的课程设计一直都不理想。为此积极的一面就是长期在图书馆研读设计类期刊作品案例,消极的一面就是总能在学校不大的操场上见到我踢球的身影。几年下来和同系上下两届(85、83)球友建立了淳朴和良好的关系,至今他们的音容笑貌和球风仍在脑海里储存。(83级的师兄有张一兵、曹洪舟、张英贤,85级的师弟有郑小刚、任冰、李钫、王著、范春雷等;同年级84的有吴琛、牟政、俞惟涛等)

值得一提的是因为经常在球场上和张伶伶老师一起竞技,故建立了非常亲密的关系,我们虽交流有限、但属于心有灵犀之类,彼此关心至今。后来张伶伶老师创立了“一方”足球队,在几个城市都有校友集训、继续活跃在绿茵场上。我因意外受伤、提前挂靴,没能加入“一方”足球队也是此生憾事。

郑小刚:多年积累了丰富的经验,请为我们介绍几个自己比较满意的作品,讲一讲一些设计中的门道儿和一些有趣的事吧?

王长刚:我的工作经历主要有3个阶段,1988-2000年毕业分配到天津交通部第一航务工程勘察设计院,主要从事港口相关基础设施配套工程的辅助设计工作,仅有的高光时刻就是为十几个大型港口建设绘制未来规划蓝图(类似宣传画);更多无关痛痒的琐事我在“恐疑己/一个设计师的速写白描”中有过交待。

2000年后,机缘巧合、感谢新平同学把我重新拉回建筑圈、于是在北京机械工业部设计研究总院(现中国中元国际工程有限公司)一直工作到2017年,这期间也是国家经济和城市建设发展的最好时期,完成了大量工业与民用建筑的设计。

郑小刚:一个是评价一下自己行业领域的发展,有什么值得肯定的功绩?有哪些比较遗憾的问题?

二是本土市场受到大环境的影响趋于萎缩,设计行业的前景怎样?是喜还是忧?应该怎样面对?怎样应对?

王长刚:工作之余、也会对与建筑师相关的事情发表些自己的看法和认识、甚至妄议一二,如:

——“百年包豪斯ABC”:从历史性机遇、当代性解读、哲学性思辨去看包豪斯

——“戏说现代主义”:借苏轼的【行香子·述怀】概述现代主义的前世今生

——“围观者心中的矶崎新”:从讥讽、歧途、新生三个方面纵览矶崎新的作品演变

——“旁观者眼中的流水别墅”:重新认识甲方在优秀作品诞生中的作用

——“回顾与展望”:从地方性、现代性、工业化、历史文化的角度审视自己的创作过程

——“纪念贝聿铭”:探究了贝先生“中学为体、西学为用”的创作思想如何在西方占有一席之地

——“当我们谈论建筑的现代性时,我们在谈论什么?”:从上路、狂欢、归途几方面反思自己的现代主义实践

——“从包豪斯到威尼斯”:质疑威尼斯双年展呈现出的各种建筑思潮是否刻舟求剑、南辕北辙,以投石问路

设计作品中的几个项目各有不同,由于任务要求及环境条件不同,每个建筑呈现出的性格特点自然泾渭分明,但它们的共同点既是同属现代建筑的范畴、又不约而同地在不同方面体现了绿色建筑的诸多理念及定义要素,而其成功的经济性控制则是项目共同具有的可供当下引以为鉴的亮点。

“海口站站房的最大特点是将交通建筑的行业特征与海南的地方性结合在一起,并通过建筑空间与形式恰当地体现出来,使之成为反映地域文化特色的现代化站舍…”。很多人称之为具有地域特色的现代主义建筑,但我觉得其更符合肯尼思-弗兰姆普敦所定义的“批判地域主义”的标准,如对场所、气候和光线做出的适宜反应,即用直接来源于特殊地点的特殊性作为工具、来调节普遍文明带来的冲击。

在这里,出挑深远的檐廊产生舒适的荫凉、内陡外缓的折坡屋顶有利雨水排放、开闭自如的折叠门窗让气流畅游、建筑内外的通透庭院使绿色永在身旁——建筑融于自然并充分享受自然。

发表评论

最新评论

投稿

投稿